- TOP

- 自治体向け防災対策

自治体向け防災対策

近年多発している暴風、豪雨、豪雪などの災害をも含む対策が重要なポイントになります。

では災害に対して、自治体はどのような備えをすべきなのでしょうか。

自治体における防災対策の考え方

- 徒歩で帰宅可能な従業員は正確な災害情報を収集し、

災害発生時刻なども考慮し帰宅または残留させる。 - 日頃より災害時の避難者の割合を把握し、必要最低限のものを準備する。

- 要配慮者、避難行動要支援者への確実な伝達を確立する。

災害発生時、自治体の災害対策本部要員は避難場所に残留し被害状況を把握しなくてはなりません。

災害が発生した場合の優先順位は常に人命救助になります。

自衛消防隊

災害発生時の情報収集

人命救助・救出対象人員

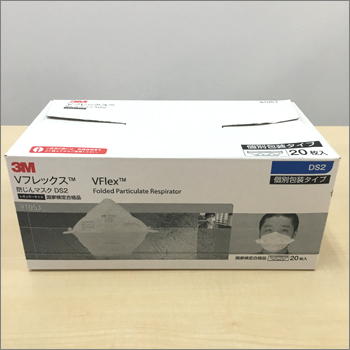

自衛消防隊自衛消防隊にオススメする備蓄アイテム

災害救助工具セット/防水ライト/防塵マスク/ヘルメット/消火器/救助ロープ/担架/救急箱など

![おんぶ隊プラス[自治体おすすめ商品]](../itemimg/3491.jpg)

- おんぶ隊プラス

一人で一人を搬送することができます。 両手が自由に使え、荷物や階段の手すりを持って避難することが可能です。

自治体の避難住民受け入れ対策

住民が被災し、

避難場所を提供する場合対象人員

帰宅困難者及び避難所に残留する自衛消防隊避難対策にオススメする備蓄アイテム

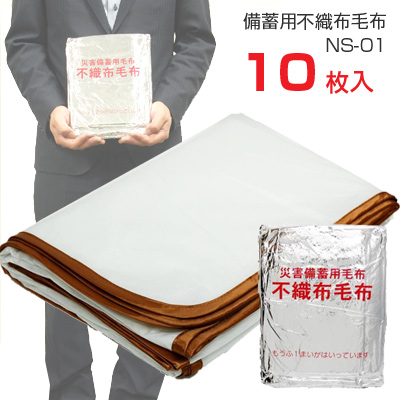

発電機/トランシーバー/発電式ラジオ/ワンタッチテント/メガフォン/投光器/毛布/非常食/保存水など

- 少人数用救急箱

応急手当用品の基本セットです。10名までの少人数用の備蓄に最適!

自治体における自衛消防隊

![自衛消防組織の役割と定め[自治体の防災対策]](images/p_shobo.jpg)

自衛消防組織の役割と定めとは?

管理権原者は、防災管理者(=防火管理者)が定めた消防計画において自衛消防業務に関する事項を定めなければなりません。そして、その事項の定めに従い、「火災の初期の段階における消火活動」「消防機関への通報」「在館者が避難する際の誘導」「火災や地震、特殊災害等の被害の軽減のために必要な業務」を行うこととされています。

備蓄量の基準

自衛消防組織は、組織を統括する統括管理者及び自衛消防業務を行う自衛消防要員で構成します。

初期消火、避難誘導、応急救護、通報連絡の自衛消防業務ごとにおおむね2名以上配置します。

自治体における災害対策本部のためのアイテム

-

-

トランシーバー

災害時の非常用通信手段として、トランシーバーが一番有効です。 非常時は固定電話も携帯電話も繋がらなくないことがあります。

※取り扱っていますのでご相談下さい

-

自転車(ノーパンク式)

施設内及び近隣の被害情報収集に。

自治体・官公庁の避難住民受け入れ対策

ケガをした住民や避難されてきた方へ必要な飲料水、食料品、トイレ、毛布、衛生用品を備蓄しておきましょう。

避難されてきた住民の方へ最低でも飲料水や食料品は3日分を配備しておくことをお勧めしております。同時に災害対策本部を設置し、指示統制、情報収集、被害状況を把握する必要があります。

備蓄量の基準

- 飲料水、食料品は3日分+αを配備

- 簡易トイレは1人1日5回分を目安に配備

- 真空パック毛布は本部対策要員に各1枚 帰宅困難者2名に1枚程度

避難場所で住民を守るためのアイテム

避難生活が多人数が想定される場合にはこちらの商品もお勧めしています

防災教育コンテンツ「防災アトラクション」

自治体防災担当の皆さまへ

避難施設の確保や避難所における良好な生活環境の確保のための防災備品の充実が求められます。

何を備蓄していくべきか防災のプロが無料でお応えします。防災訓練などのご相談もお電話でお気軽にご相談ください。

(株)河本総合防災 Web事業部

0120-44-7673 [営業時間] 平日10:00~18:00(土日祝除く)